以下是对所给内容的总结: 弥散性血管内凝血(DIC)是一种全身性的血栓-出血综合征,其特点是微小血管内发展较多血栓。DIC可以由各种原因引起,如感染、肿瘤、严重创伤等。 早期治疗药物包括低分子量肝素、戊聚糖钠、双嘧达莫、阿司匹林、氨甲环酸以及甲泼尼龙等。输血可以用于缓解症状,如红细胞、血小板或新鲜的冰冻血液。 DIC的症状包括出血(皮肤粘膜瘀点瘀癍)、肝功能障碍、肾功能障碍等。新生儿DIC主要表现为急性全身性,严重型,不能吃肉或其他高蛋白食物。 DIC不是传染病,不会引起传染。治疗原则是去除发病原因,并根据凝血和纤溶的状态选择药物治疗。在生活和饮食方面也要做好相应的护理。 早期及时应用的治疗药物可以决定临床上的出现特点,如凝血为主者可只出现血栓栓塞性DIC。预后较凶险,应按时处理就诊。

弥散性血管内凝血出血原因

弥散性血管内凝血出血原因包括感染性疾病、产科并发症、恶性肿瘤、严重创伤等。细菌感染常见革兰阳性及阴性菌感染、重症结核,病毒感染包括流行性出血热、重症病毒性肝炎等,其它如原虫、立克次体、螺旋体、真菌感染等。恶性肿瘤包括多种造血系统肿瘤如急性早幼粒细胞白血病和淋巴瘤、肺癌、胰腺癌、前列腺癌、肝癌等,发生广泛转移者,容易诱发弥散性血管内凝血出血。

弥散性血管内凝血早期用什么药物

弥散性血管内凝血早期可以使用的药物包括低分子量肝素、戊聚糖钠、双嘧达莫、阿司匹林、氨甲环酸以及甲泼尼龙等等。弥散性血管内凝血是一种在严重原发病基础之上,以机体广泛的微血栓形成,伴随继发性纤维蛋白溶解亢进为特点的获得性全身性血栓-出血综合征。弥散性血管内凝血可引|起多脏器栓塞和功能衰竭。预后较为凶险,应及时处理就医。

弥散性血管内凝血输血?

弥散性血管内凝血多是由于肿瘤,严重感染,严重肝衰竭等诱发弥散性血管内凝血,如果弥散性血管内凝血诱发贫血我们可以输入红细胞来缓解症状,凝血因子的水平达到正常值的时候立即停止输血,平时可以多吃一些补血的食物,比如红枣,橘子,枸杞等。一定要保持良好的心情状态。 有弥散性血管内凝血的病症时,在显著贫血的情况下可以输红细胞,当血小板或者凝血因子的水平很低的时候可以输血小板或者新鲜的冰冻血液,在输血的过程中如果凝血因子的水平接近正常,要立即停止输液。

弥散性血管内凝血的症状

弥散性血管内凝血功能阻碍最早的临床出现就是出血,因此出血经常是以皮肤粘膜的瘀点瘀癍为首发出血出现。弥散性血管内凝血功能阻碍,还会累及各个脏器,出现各个脏器的功能障碍,如肝功能障碍,肾功能障碍等。

新生儿弥散性血管内凝血能吃肉吗?

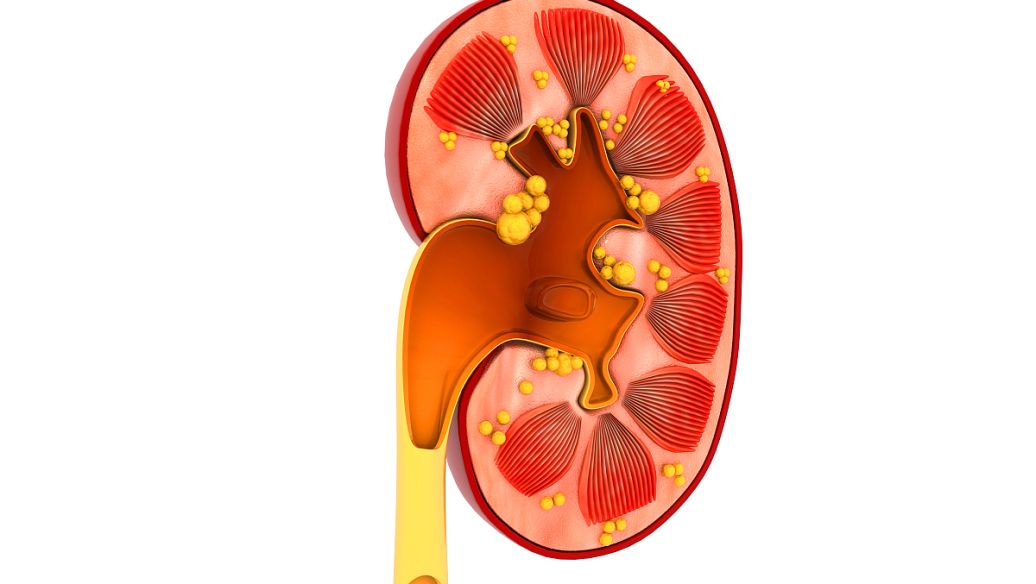

弥散性血管内凝血是一种由不同原因引起的,以全身血管内凝血系统激活为特征的获得性综合征。以弥散性微血管内血栓形成,造成微循环障碍,致使多种组织与器官功能紊乱、消耗性凝血障碍及继发性纤维蛋白溶解,而发生休克和出血倾向为主要特点。新生儿绝大多数为急性、全身性,且多为严重型,这个年龄阶段孩子只能进行母乳或者配方奶粉喂养,不能吃肉。

新生儿弥散性血管内凝血会传染吗?

弥散性血管内凝血是一种由不同原因引起的,以全身血管内凝血系统激活为特征的获得性综合征。DIC是一种复杂的病理生理现象,以弥散性微血管内血栓形成,造成微循环障碍,致使多种组织与器官功能紊乱、消耗性凝血障碍及继发性纤维蛋白溶解,而发生休克和出血倾向为主要特点。新生儿DIC绝大多数为急性、全身性,且多为严重型。这个不是传染病,不会引起传染。

DIC的治疗原则是什么

弥散性血管内凝血在医学上指弥散性血管内凝血又称弥漫性血管内凝血,弥散性血管内凝血是指微小血管内发展较多血栓,此时病情十分重要。因为引起DIC的原因十分多,如各种传染、肿瘤、自己免疫性疾病,因此简单的DIC出现没办法将其与某种疾病联系,但因为DIC可由各种病发原因引发,因此在医治DIC时将其病发原因去除格外重要。

弥散性血管内凝血的治疗

弥散性血管内凝血又被大家称之为弥散性血管内凝血。它的病发机制绝比较较复杂,因此且不可能独立的存在,因此在医治的时候须要找到发病原因针对性的选择医治。除了药品治疗除外,患者在生活和饮食方面也要做好相应的护理。

弥散性血管内凝血患者早期及时应用的治疗药物是

弥散性血管内凝血时何种蛋白消融过程(凝血或纤溶)处于优势,将在很大水平上决定临床上的出现的特点。以凝血为主者可只出现是血栓栓塞性弥散性血管内凝血。预后较为凶险,应按时处理就诊。

DIC的直接原因

弥散性血管内凝血即弥散性血管内凝血,这不是独立的疾病,因此是很多疾病在发展过程当中发生凝血功能阻碍的最后配合途径,是临床病理综合征。